中国人民银行货币政策司司长邹澜曾表示,人民银行将精准有力实施好稳健的货币政策,保持再贷款、再贴现等长期性工具的稳定性,同时实施好多项仍在实施期的阶段性工具,为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供持续的支持。

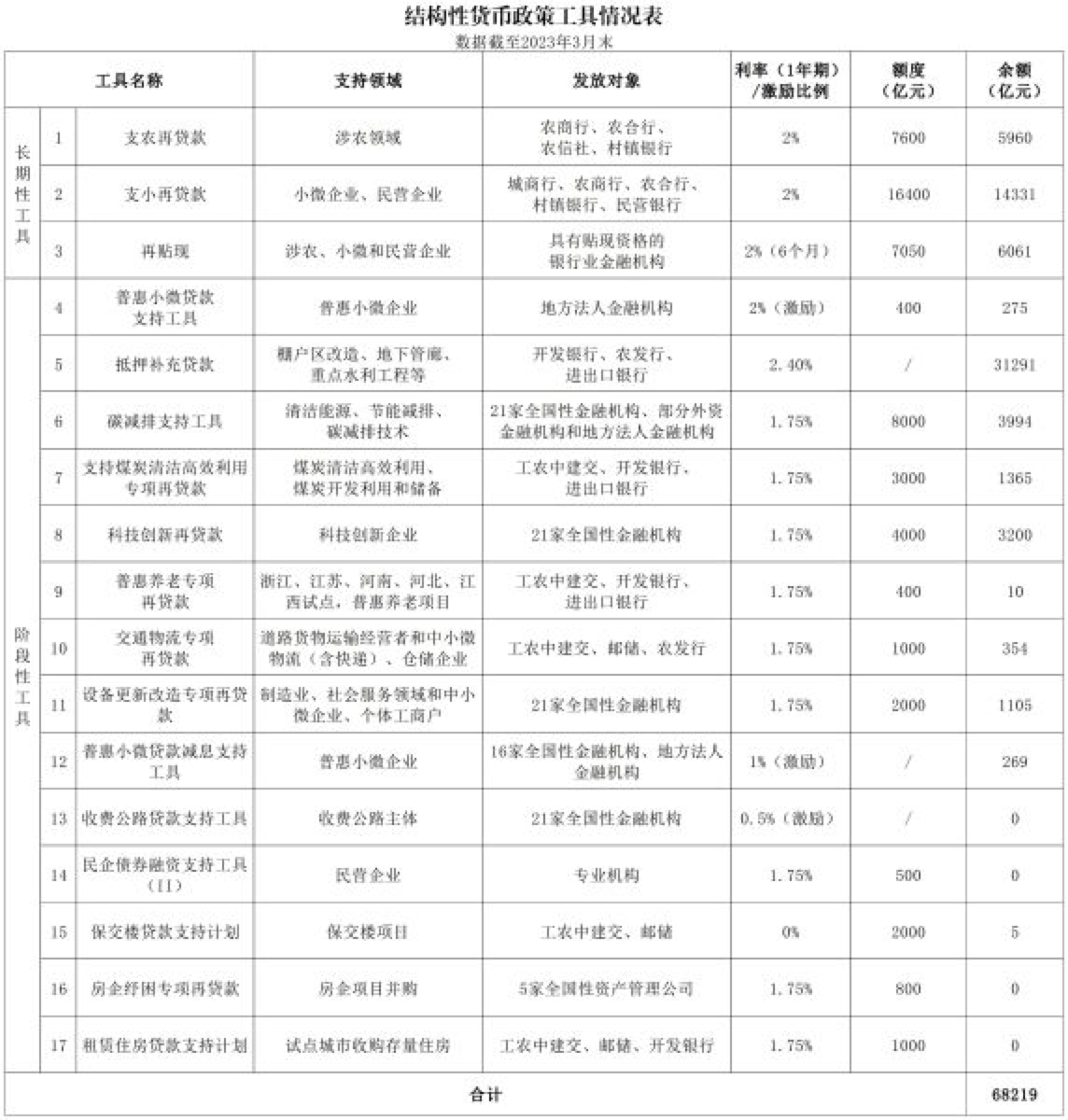

据他透露,截至3月末,结构性货币政策工具共有17项,余额约6.8万亿元,有效引导了金融机构合理投放贷款,促进金融资源向重大领域和薄弱环节倾斜。

宏观政策将延续积极基调 货币政策有望持续发力

分析人士建议,要继续规范结构性货币政策工具的使用并加强监管,在有效防范潜在风险的同时让结构性货币政策工具发挥最大效能。目前,经济复苏处于爬坡关键期,宏观政策将延续积极基调,后续财政政策等也有望进一步发力。

“金融机构应加强再贷款、再贴现资金的使用和管理,探索更加高效、精准的金融服务新模式,为促进经济持续回升彰显应有的责任和担当,更好地践行金融的政治性、人民性。”董希淼说。

分析人士认为,下半年,货币政策将持续发力,降准降息均有落地可能。此外,宏观政策需要系统性加码,财政政策、产业政策、就业政策等有望与货币政策协同发力。

董希淼建议,应保持政策的稳定性和连续性,提高政策的精准性和有效性。从货币政策看,应综合运用总量和结构性货币政策工具,可以继续降准降息,长短结合、量价并举,有效调节市场流动性和利率水平,并将流动性更加精准地滴灌到重点领域和薄弱环节。“当前,推动经济持续回升的更多政策措施应尽快全面出台、加快落地实施。”他说。

“结构性货币政策工具的使用仍将成为改善信贷结构的重要方式,以进一步加大金融对绿色、普惠、科创等领域的支持力度,持续推动经济结构优化升级。”中国银行研究院研究员梁斯表示。

平安证券首席经济学家钟正生认为,下半年,货币政策“续力”值得期待。其中,结构性货币政策工具的支持力度将会持续,可以期待年内的第二次降准,再次降息的可能性也存在。

中信证券首席经济学家明明预计,年内仍然有0.25个百分点的降准空间,于三季度落地的可能性较高。2.65%的MLF利率仍具备调整空间,年内降息操作再度落地仍然存在可能,四季度可以博弈10个基点的MLF降息空间。

上海财经大学校长刘元春认为,未来降息幅度还可以进一步扩大,这将降低企业还本付息的成本压力,有利于提升企业利润。

不过,货币政策并非万能,未来要进一步加强货币政策与其他宏观政策的统筹协调。“如果降息没有配合财政扩张,在私人部门信心不足的情况下,货币政策通过信贷传导的效果可能有限。”中金公司首席经济学家彭文生表示。